Elektrostatische Kräfte bestimmen, wie Moleküle interagieren – und damit auch chemische Reaktivität, biologische Funktionen und Materialeigenschaften. Bislang konnten sogenannte Partialladungen, minimale Ungleichgewichte in der Elektronenverteilung, nur rechnerisch geschätzt werden. Ein Forschungsteam um Tim Grüne und Christian Schröder an der Universität Wien hat nun erstmals eine Methode vorgestellt, mit der sich diese Teilladungen direkt messen lassen.

Elektronenbeugung als Schlüssel

«Wir haben Elektronenbeugung eingesetzt», erklärt Tim Grüne. «Dabei wird ein feiner Elektronenstrahl auf einen winzigen Kristall gerichtet. Da Elektronen geladen sind, reagieren sie empfindlich auf das elektrostatische Potenzial im Kristall und somit auf die Partialladungen der Atome. Die daraus resultierenden geringfügigen Ablenkungen des Strahls wurden mit einer neuen Kamera aufgezeichnet, die am Paul Scherrer Institut in der Schweiz entwickelt wurde.»

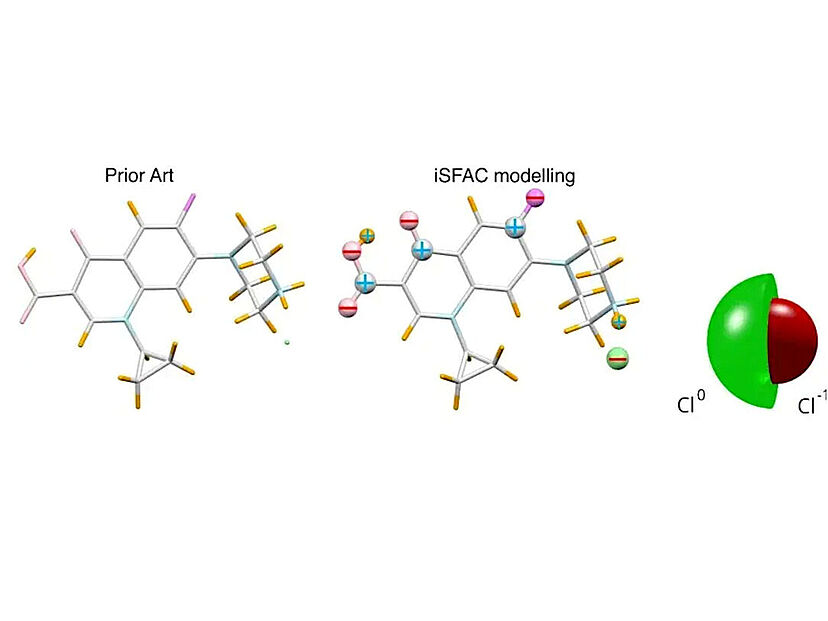

Die Analyse der Beugungsdaten erfolgte mit der neuen iSFAC-Modellierung (ionic scattering factor modeling). Dabei wird jedes Atom gleichzeitig als neutrales und als geladenes Teilchen modelliert, wodurch sich die Partialladungen quantitativ bestimmen lassen.

Von der Theorie zur experimentellen Bestätigung

«Bisher wurden Partialladungen mit rechnerischen Methoden geschätzt», sagt Christian Schröder. «Einige davon passen atomare Ladungen an, um das molekulare elektrostatische Potenzial zu reproduzieren. Dieses Verfahren nennt man electrostatic potential-derived charges (ESP charges). Andere Verfahren teilen die Elektronendichte auf die Atome auf. Obwohl diese Ansätze in der Molekülmodellierung weit verbreitet sind, können sie je nach Algorithmus unterschiedliche Werte liefern. Unsere experimentelle Technik stellt nun eine direkte Verbindung her und kann helfen, theoretische Modelle zu validieren und weiterzuentwickeln.»

Anwendungen von Antibiotika bis Materialien

Um die Methode zu demonstrieren, untersuchte das Team verschiedene Substanzen – darunter Aminosäuren, Weinsäure sowie das Antibiotikum Ciprofloxacin. Dabei zeigte sich, dass das Chloridion in Ciprofloxacin nicht die volle Ladung von –1 trägt, sondern nur etwa –0.4. Solche Erkenntnisse können entscheidend sein für das Verständnis von Wirkstoffinteraktionen und Materialeigenschaften.

Bedeutung für Life Sciences und Materialwissenschaft

Die Möglichkeit, Partialladungen experimentell zu bestimmen, erweitert die Elektronenkristallografie erheblich. Sie erlaubt nicht nur die Bestimmung von Atompositionen, sondern auch elektronischer Eigenschaften. Die Forschenden sehen darin Potenzial für die Entwicklung von Medikamenten mit gezielterer Wirkung und weniger Nebenwirkungen sowie für Materialien mit massgeschneiderten Eigenschaften.

Literatur

Soheil Mahmoudi, Tim Gruene, Christian Schröder, Khalil D. Ferjaoui, Erik Fröjdh, Aldo Mozzanica, Kiyofumi Takaba, Anatoliy Volkov, Julian Maisriml, Vladimir Paunović, Jeroen A. van Bokhoven, Bernhard, K. Keppler. Experimental determination of partial charges with electron diffraction. In Nature.

DOI: 10.1038/s41586-025-09405-0